Восстановление здоровья после клинической смерти

Не так опасна сама клиническая смерть, как состояние организма после неё. Только в фильмах «тяжёлых» пациентов выписывают домой совершенно здоровыми. В реальном мире всё с точностью до наоборот, и лишь 15% счастливчиков обходятся без трагических последствий клинической смерти для себя.

Какие опасности для жизни таит в себе «воскрешение»? По статистике американских реаниматологов, к примеру, остановка кровообращения в результате инфаркта миокарда подразумевает, что шансы на спасение пациента варьируются в пределах 20-45%. В свою очередь, из стационара выписывают 18-6% больных, а домой после этого попадает ещё меньшее их количество: всего 5-2%. Остальных отправляют в заведения специальной опеки.

Эти цифры потрясают. Что именно происходит с человеческим организмом после клинической смерти? Что приводит к таким плачевным итогам?

Оказывается, в медицинской среде существует такое понятие, как «постреанимационная болезнь». Исходя из описанных у Неговского В.А. наблюдений, более половины пациентов умирали через полтора-два месяца после чудесного «оживления». В первые же сутки пережившие околосмертный опыт люди (26% больных) погибали от отёка лёгких и мозга, а также – от повторной остановки сердца. На второй день у трети пациентов образовывалась лёгочная, почечная либо печёночная недостаточность, что, опять же, уводило их на тот свет. Ещё позже формировались разнообразные воспалительные процессы, которые послужили причиной окончательной биологической смерти 80% человек.

Тем не менее, не стоит относиться к этой статистике всерьёз. Всё-таки исследования Неговского проводились в 1987-ом году, а с тех пор медицина вообще, и реанимация, в частности, шагнули вперёд. Постоянное совершенствование оборудования для искусственного поддержания жизни в наше время позволяет надеяться на куда лучшие результаты.

Больше беспокоит – как самих пациентов, так и их родственников – психическое нездоровье, проявляющееся через 3-5 месяцев после клинической смерти и выписки из больницы, соответственно. В зависимости от времени бездействия мозга в процессе критической утраты жизнедеятельности, число будущих пациентов психоневрологических диспансеров колеблется в пределах 60-70%. Полностью выздоравливает всего треть больных.

Из отклонений психики наблюдаются следующие: мнительность, сопровождаемая раздражительной слабостью неврастения, тревожность, снижение памяти, ухудшение мыслительных процессов, синдром нейроциркулярной дистонии (симптомы: потливость, мигрени, учащённое сердцебиение, дрожание пальцев рук).

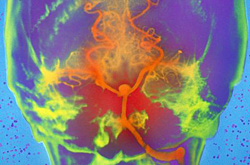

Врачи утверждают, что итогом кислородного голодания мозга вполне может стать и повторная клиническая смерть от инсульта. Но даже если до такого плачевного результата дело не доходит, оно может привести к нарушениям чувствительности и движений. Нередко из-за повреждений коры головного мозга больные утрачивают способность к самостоятельному передвижению, общению, самообслуживанию. В данных ситуациях лишь 1% пациентов остаётся в живых больше года.

Свежие комментарии